Comunicación presentada al III Congreso Edificios Energía Casi Nula:

Autores

- Joana Ortiz, Investigadora, Instituto de Investigación en Energía de Cataluña

- Jaume Salom, Director del Grupo de Energía Térmica y Edificación, Instituto de Investigación en Energía de Cataluña

Resumen

El proyecto RePublic_ZEB tiene como objetivo promover la rehabilitación energética de los edificios públicos con criterios de edificios de energía casi nula (nZEB). En la comunicación se presenta la metodología adoptada para establecer los criterios técnico-económicos de cada paquete de medidas para alcanzar niveles nZEB, en base a la definición propuesta por el proyecto. Dicha metodología está basada en criterios coste-óptimos, siguiendo la normativa europea EN 15459. A continuación se presentan los resultados obtenidos en dos edificios de referencia, oficinas y hospitales, con el fin de evaluar que paquetes de medidas son necesarios para alcanzar niveles nZEB al rehabilitar dichos edificios así como que niveles de ahorro energético y económico se pueden alcanzar. Por último, se analizan algunas de las limitaciones de la metodología, haciendo algunas sugerencias de como complementar la metodología planteada.

Introducción

De acuerdo con la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), los Estados Miembros deben diseñar planes de acción nacional para incrementar el número de edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB), así como incluir políticas para estimular la renovación del parque de edificios existentes para reducir su consumo energético.

Un nZEB es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, en los que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de energías renovables producida in situ o en el entorno. La UE ha proporcionado una definición genérica, dejando en manos de cada Estado Miembro la definición exacta en función de las condiciones nacionales, regionales y locales. Aelenei et al. (Aelenei et. al, 2015) muestran el nivel de implementación y adaptación de la definición nZEB en varios países, destacando las diferencias entre ellos. Según el Plan Nacional destinado a aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo en España (Ministerio de Fomento, 2014), la definición española de nZEB se realizará próximamente siguiendo la línea de modificaciones de la legislación actual y del Código Técnico de la Edificación (CTE) (Ministerio de Fomento, 2013). La definición se basará en una serie de indicadores globales: consumo de energía primaria no renovable y demanda energética de calefacción y refrigeración, los cuales ya se han introducido en el vigente CTE.

RePublic_ZEB

En este contexto, el proyecto europeo RePublic_ZEB (www.republiczeb.org) está centrado en las políticas y estrategias económicamente sostenibles para impulsar la renovación de edificios públicos hacia niveles de consumo casi nulo, de acuerdo con la Directiva EPBD. Los objetivos principales del proyecto son dar apoyo a los países participantes para promocionar en el mercado un conjunto de soluciones técnicas coste-óptimas para la renovación de los edificios públicos hacia nZEB. El proyecto RePublic_ZEB consta de doce socios de la región Sudoriental de Europa. En el caso de España, el proyecto RePublic_ZEB se centra en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El proyecto RePublic_ZEB establece una metodología que se puede dividir en tres etapas: definición de los edificios de referencia, definición de las medidas de eficiencia energética (MEE) y análisis coste-óptimo para la rehabilitación de edificios públicos hacia nZEB.

En la primera etapa se ha analizado el parque de edificios públicos de Cataluña. El objetivo de dicho análisis es establecer cuáles son las tipologías prioritarias en el proyecto, así como seleccionar los edificios de referencia de cada una de ellas. Ortiz et. al. (Ortiz et. al, 2016) describen y detallan el análisis realizado del stock de edificios públicos de Cataluña realizado para determinar las categorías prioritarias. En resumen, la selección de las tipologías se ha realizado desde dos puntos de vista: seleccionar las categorías que permiten una mayor replicabilidad debido al elevado número de edificios; y seleccionar las categorías que tienen un mayor potencial de ahorro energético debido a sus elevados consumos energéticos. Siguiendo ambos criterios, se han seleccionado las oficinas y los hospitales como tipologías a evaluar en el marco del proyecto RePublic_ZEB.

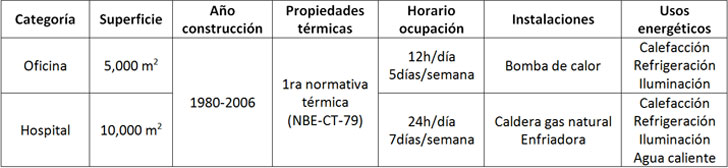

A raíz del diagnóstico de los edificios de referencia que se han seleccionado en cada caso (Figura 1 y Tabla I), se proponen un conjunto de MEE. Estas medidas, pasivas y activas, se caracterizan tanto técnica como económicamente y se evalúan de forma individual y combinada para desarrollar el análisis coste-óptimo (Corrado et. al, 2015). Los costes de inversión de las medidas incluyen el precio de los equipos y los costes asociados a su instalación, los cuales han sido obtenidos a partir de bases de precios públicos (Banc BEDEC-ITeC 2015 y CYPE 2015) A partir del estudio coste-óptimo es posible establecer cuáles son los requisitos nZEB en base a la propuesta desarrollada desde el proyecto RePublic_ZEB, la cual se presenta a continuación.

Método

A partir de la información técnica y económica de cada MEE, es posible realizar la evaluación energética y económica de cada una de las MEE y de sus combinaciones. Para ello, se implementa la metodología establecida por la Comisión Europea en el Reglamento Delegado 244/2012 donde se define cómo calcular los niveles coste-óptimo. Las MEE coste-óptimo son las medidas que proporcionan a largo plazo un mayor ahorro energético con el menor coste, teniendo en cuenta los costes globales. Para implementar dicha metodología, se ha utilizado una herramienta desarrollada por el Politécnico de Torino (Corrado et. al, 2014), la cual realiza el cálculo del rendimiento energético en base a los estándares europeos de las Normas UNE EN, las cuales se engloban en la UNE EN 15603 (UNEa, 2008).

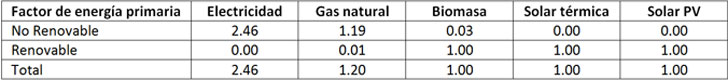

Para realizar el balance energético se trabaja con la energía primaria, cuyos factores de conversión se muestran en la Tabla II.

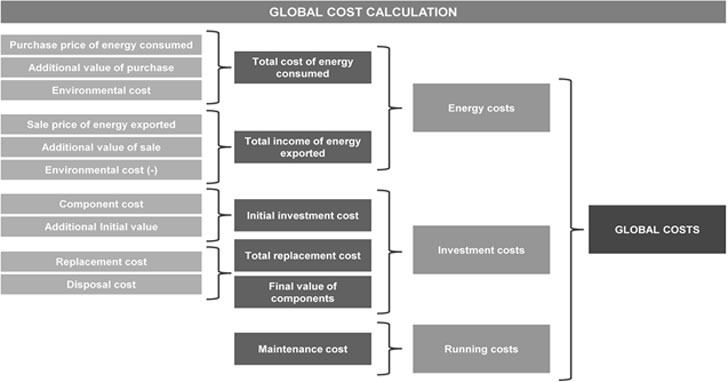

Dicho conjunto de normas incluye la Norma EN 15459 (UNEb, 2008), la cual define como desarrollar la evaluación económica, en base a los costes globales. Los costes globales, realizan un balance económico a largo plazo (30 años, en este caso), incluyendo todos los costes generados en el periodo establecido. Los costes globales incluyen los costes energéticos, de inversión, de mantenimiento, operación y deposición, tal y como se observa en la Figura 3. Una de las particularidades del método es que no solo se consideran los costes de inversión inicial, sino que se deben contabilizar los costes de reposición de los componentes, en función de su vida útil. Este balance económico permite comparar de forma objetiva las diferentes MEE, ya que no sólo tiene en consideración los costes del año 0, sino todos los costes asociados en un periodo largo de tiempo.

Una vez descrito la base de la metodología del análisis coste-optimo, es adecuado introducir la propuesta realizada des del proyecto RePublic_ZEB sobre cómo establecer los requerimientos nZEB: “Transformar un edificio público existente hacia nZEB significa aplicar tecnologías de renovación que consigan:

- una mínima cobertura de la energía mediante energías renovables;

- reducir la energía primaria y/o emisiones de CO2 por debajo del caso óptimo;

- la rehabilitación sea coste-efectiva”.

Resultados y discusión

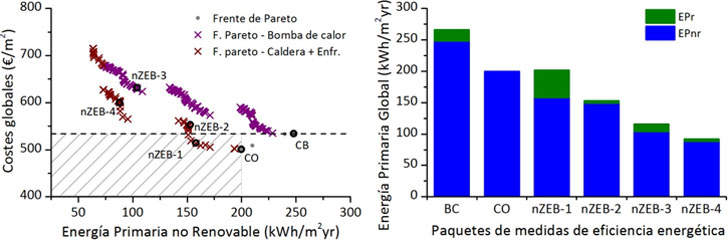

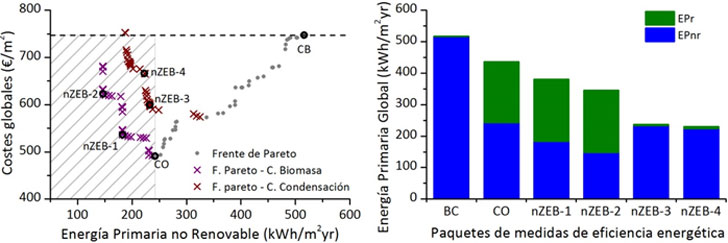

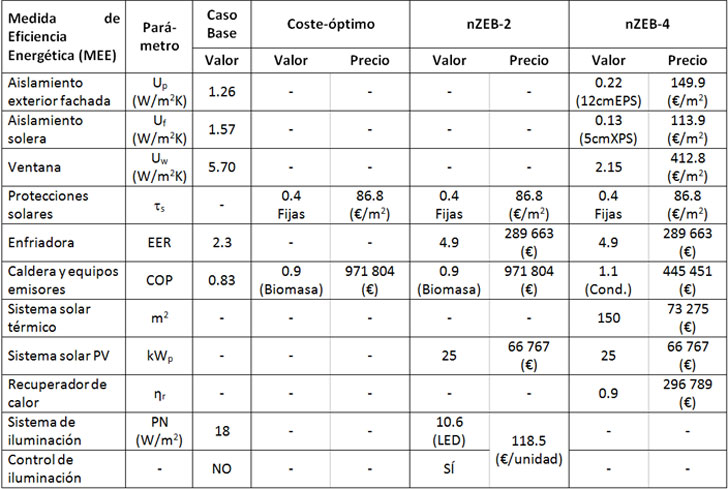

La Figura 4 y la Figura 5 muestran los resultados obtenidos del análisis coste beneficio para ambos edificios de referencia: edificio de oficinas y hospital, respectivamente. Las gráficas de la izquierda en ambas figuras, representan la relación entre los costes globales y la Energía Primaria no Renovable (EPnr) de los diferentes paquetes de MEE implementados. Se destacan el caso base (CB), el paquete coste-óptimo (CO), seguido de 4 paquetes de MEE adicionales, considerados como nZEB. Además, se muestran los frentes de Pareto, en función del sistema de climatización seleccionado (bomba de calor y caldera+enfriadora para el edificio de oficinas; caldera biomasa y caldera de condensación para el hospital). Por último, el área rayada corresponde a las condiciones sugeridas por el proyecto RePublic_ZEB para considerar que el edificio ha sido rehabilitado con criterios nZEB (área nZEB, en adelante). Las gráficas de la derecha representan la Energía Primaria Global (EPg) de cada uno de los paquetes de MEE seleccionados, en comparación con el CB. Se ha diferenciado que fracción de EPg corresponde a Energías Primaria Renovables (EPr) y a EPnr (verde y azul, respectivamente).

Si analizamos los resultados del edificio de oficinas (Figura 4), se puede observar cómo es posible reducir alrededor del 20% el consumo EPnr y un 6% los costes globales mediante el paquete CO. Sin embargo, hay relativamente pocos paquetes de MEE que se sitúen en el área nZEB. En (Ortiz et. al, 2016) se evaluó como la incertidumbre en los costes de inversión pueden hacer variar el área nZEB, y como variaciones de un 20% hacía que prácticamente todos los paquetes de MEE cumpliesen con los criterios económicos nZEB. Por este motivo, se han seleccionado paquetes que no cumplen los criterios establecidos por el proyecto RePublic_ZEB. El paquete nZEB más ambicioso (nZEB-4) permite reducir alrededor del 65% de EPnr con un aumento del 12% de los costes globales. Si lo que comparamos es la EPg, el paquete CO reduce un 25% y el nZEB4 un 65%. Cabe destacar, que a diferencia del hospital, la aportación de energías renovables para el edificio de oficinas es relativamente baja, por este motivo la relación entre EPnr y la EPg es bastante lineal.

Para el hospital, la situación es considerablemente más favorable. En este caso, prácticamente todos los paquetes de MEE cumplen los criterios nZEB, por lo que todos los paquetes nZEB son coste-efectivos. El paquete CO reduce un 53% la EPnr y un 16% la EPg, con un ahorro económico del 34%. La diferencia entre EPnr y EPg.es tan elevada porque la principal medida implementada consiste en cambiar la caldera convencional de gas natural, por una caldera de biomasa y el factor de conversión de energía primaria renovable de la biomasa es prácticamente 0. En este caso, el paquete de MEE más ambicioso depende de que variable se analice. Para analizar este fenómeno, es interesante conjuntamente la información de la Tabla III donde se describen las MEE que se incluyen en los paquetes CO, nZEB-2 y nZEB-4 para el hospital, en comparación con el CB. El paquete nZEB-2 presenta más ahorro energético des del punto de vista de la EPnr (alrededor del 70%), siendo un 57% para el nZEB-4. En cambio, si lo que comparamos es la EPg, el paquete nZEB-4 disminuye un 55%, y el paquete nZEB-2 sólo un 33%. El principal motivo es debido al conjunto de medidas que incluyen en cada uno de los paquetes, siguiendo dos estrategias principales diferenciadas: incorporar energías renovables (nZEB-2) o reducir la demanda energética (nZEB-4). Si observamos como varían los costes globales en ambos casos se observa como el nZEB-2 reduce un 17% y el nZEB-4 poco más del 10%.

Conclusiones

Tras el estudio realizado se puede concluir que la metodología propuesta en el marco del proyecto RePublic_ZEB es consistente con las pautas marcada por la EU e implementa la metodología de cálculo establecida en los estándares europeos. El análisis coste-beneficio permite comparar de forma objetiva diferentes MEE proporcionando los paquetes que permiten reducir lo máximo la energía consumida con el mínimo coste. Sin embargo, la metodología presenta una serie de limitaciones que deben ser consideradas:

- La incertidumbre en los costes de inversión puede hacer variar considerablemente el área nZEB (Ortiz et. al, 2016). Por lo tanto, el área nZEB se debería definir incluyendo dicha incertidumbre, e incluso las asociadas a los costes energéticos, de mantenimiento, la evolución del mercado y las relacionadas con los parámetros de eficiencia de las MEE (U-value, rendimiento…).

- Si la definición nZEB está basada en EPnr, se pueden dar casos en los que no se actúe de forma significativa sobre la envolvente del edificio, por lo tanto, no se reduzca la demanda energética, requisito necesario para cumplir la definición propuesta por la UE. Por este motivo se recomienda el uso de indicadores complementarios, como serían la limitación de la demanda energética y la fracción de energía renovable.

- Se observa como la selección de unas tecnologías u otras depende en gran medida de los factores de conversión a energía primaria. Noris et. al (Noris et. al, 2014) analizan este fenómeno comparando los factores de conversión de diferentes países, viendo como las estrategias energéticas de cada país se ven reflejados. Por lo tanto, se considera de vital importancia definir dichos factores siguiendo, no únicamente criterios científicos y técnicos, sino en base a los recursos energéticos y la estrategia desarrollada en cada país para alcanzar los objetivos 20/20/20.

En definitiva, la metodología y la definición para establecer los criterios nZEB para edificios rehabilitados propuestas por el Proyecto RePublic_ZEB son adecuadas, aunque requieren de unos ajustes para que sea robusta y válida para diferentes categorías edificatorias.

Agradecimientos

Este trabajo está financiado por IEE Project RePublic_ZEB, Grant agreement no. IEE/13/886/SI2.674899.

Referencias

- Aelenei, L., Petran H., Tarrés J., Riva G., Ferreira A., Camelo S., Corrado V., Šijanec-Zavrl M., Stegnar G., Gonçalves H., Magyar Z., Salom J., Polychroni E. & Sfakianaki K., 2015, New Challenge of the Public Buildings: nZEB Findings from IEE RePublic_ZEB Project, Energy Procedia, Vol 78, 2016-2021

- Corrado, V., Ballarini I. & Paduos S., 2014, Assessment of Cost-optimal Energy Performance Requirements for the Italian Residential Building Stock, Energy Procedia, Vol 45, 443-452.

- Corrado, V., Paduos, S., Radulov L., Borkovi T., Polychroni E., Sfakianaki K., Panevski S., Aelenei L., Camelo S., Rute A., Petran H., Stegnar G., Šijanec-Zavrl M., Tarres J., Ortiz J., González M.L., Hartless R., Zoltan M., Gabor N., Jeno K. & Riva G., 2015, D4.2 Country assumptions for the application of the cost optimal methodology to the case studies (reference buildings and defined efficiency measures).

- IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2014, Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumida en el sector de la edificación en España.

- Noris F., Musall E., Salom J., Berggren B., Jensen S.Ø., Lindberg K. & Sartori I., 2014, Implications of weighting factors on technology preference in net zero energy buildings, Energy and Buildings, Vol 82, 250-262.

- Ministerio de Fomento. Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo, 2014, Plan Nacional destinado a aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo en España.

- Ministerio de Fomento, 2013, Código Técnico de la Edificación.

- Ortiz J., Tarrés J., González, M.L. & Salom, J., 2016, Rehabilitación energética de edificios públicos en base a niveles coste-óptimos y nZEB, CONTART – La Convención de la Edificación, Granada, España.

- UNEa, 2008, EN 15459: Energy performance of buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings.

- UNEb, 2008, UNE EN 15603:2008. Energy performance of building – Overall energy use and definition of energy.